炎症性腸疾患(IBD)は、現在も根治療法が確立されていない指定難病で、近年、世界的に患者数が増加している。新しい治療薬は次々と登場しているが、薬の使用を中止すると再発率が高いため、患者は生涯にわたって薬を使う必要があり、患者の負担や医療費の増大が大きな課題となっている。そこで、秋山講師らは「健常な腸環境の維持には何が必要か」を明らかにし、薬の使用中止後の再発を“予防”する方法の開発、さらにはIBDの発症そのものの”予防”につながる方策の実現を目指している。

薬の使用を中止しても再発しない状態を目指して

炎症性腸疾患(IBD)は、腸の粘膜に慢性炎症が起きる疾患の総称で、「潰瘍性大腸炎」(※1)と「クローン病」の2つの疾患に分類されます。これらの疾患は国の「指定難病」(※2)に定められており、原因や発症メカニズムは不明で、根本的に治癒させる方法は確立されていません。

そのため完治は難しいのですが、腸の炎症を抑える薬は次々と開発され、薬の使用で健康な人と変わらない生活を送れるようになってきました。しかし、薬の使用を中止すると再発することが多く、生涯にわたって薬を使い続けなくてはなりません。特に近年は、アジア諸国でIBDの患者が急増しており、日本は米国に次いで世界で2番目に患者数が多くなっています。

私は日本と米国での臨床経験を通じて、完治に導く方法がない中で患者が増え続けている現状について、根本的な解決策を見いだす必要性を強く感じています。

IBDの治療では、腸粘膜に炎症がない「粘膜治癒」の状態を目指しますが、粘膜治癒を達成したにもかかわらず、薬剤中止後に再発する患者が多いのが現状です。そこで、私たちは薬の使用を中止しても再発しない腸の状態を明らかにするため、患者の腸内環境の変化と慢性炎症との関係を、定量的かつ客観的に解析することに取り組んでいます。そして、治療薬に依存せず健常な腸を維持する「IBD治療薬フリー」の実現を目指し、最終的にはIBDの再発や発症の予防につながる方策を見つけ出したいと考えています。

(※1)潰瘍性大腸炎は、安倍晋三元首相が罹患していたことでも知られる。安倍元首相は治療薬の使用により症状をコントロールしながら 2度目の政権を長期に担ったが、最終的に再発が辞任の理由になったとされる。

(※2)指定難病とは、厚生労働大臣が定めるもので、根治療法が確立されていないいわゆる難病のうち、患者が一定数より少なく、客観的な診断基準が備わっている疾患のこと。医療費助成の対象となる。

腸内のマイクロバイオームを網羅的に解析

IBDは多数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。私たちは、消化器の専門家として、消化器内科医だけでなく、微生物学や機械工学の研究者とも協力し、異分野連携による多角的なアプローチにより、発症の原因やメカニズムの解明に迫っています。その一つの例が腸内マイクロバイオーム(細菌、真菌、ウイルスなどが集まった微生物コニュニティ)に関する研究です。

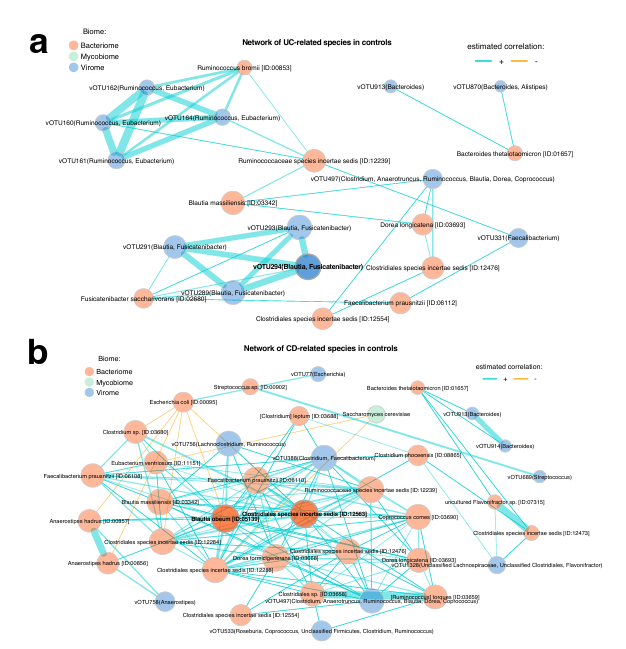

2024年には、東京医科大学の永田尚義准教授らが構築している大規模マイクロバイオームデータベース(Japanese 4D cohort)に関するプロジェクトに参加させていただき、ショットガンメタゲノム解析(環境や生物から抽出したサンプル中のDNAを網羅的に解析し、含まれる微生物種や機能遺伝子などを同定する手法)により、IBD患者に共通して見られる腸内微生物種の特徴と、それらの相互作用ネットワークを明らかにしました(図)。さらに、この特徴は日本人に限らず、世界のIBD患者にも概ね共通して認められることがわかりました。

マイクロバイオームを含む腸内環境の変化がどのように慢性炎症を引き起こすのかがわかれば、IBDの再発や発症を防ぐ新たな予防法の開発につながります。

出典:Akiyama, S., Nishijima, S., Kojima, Y. et al. Multi-biome analysis identifies distinct gut microbial signatures and their crosstalk in ulcerative colitis and Crohn’s disease.

Nat Commun 15, 10291 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-54797-8.

Copyright 2024 Akiyama, S. et al., under the terms of the Creative Commons CC BY-NC-ND license(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)図 IBDに特有の腸内微生物間ネットワーク

aは潰瘍性大腸炎、bはクローン病で有意に変動する細菌(Bacteriome)、真菌(Mycobiome) 、ファージ (Virome)の相関関係を示している。オレンジが細菌種、緑が真菌種、青がファージ種を示す。これらの特徴の一部は、米国、スペイン、オランダ、中国のIBD患者でも確認されることがわかった。

未開拓の領域にチャレンジし、IBDの予防を実現して患者を減らしたい

世界的に見て、IBDの治療薬の開発は活発に行われていますが、予防の観点から研究しているグループはごくわずかで、まだ注目され始めたばかりの未開拓の領域です。

IBDは多数の要因が複雑に絡み合って発症するため、「これを行えば予防できる」といった単純なものではありません。一筋縄ではいかない困難なチャレンジですが、10年以上かけてでも予防策を確立し、IBD患者を減らしていきたいと考えています。

(取材日:2025年6月19日)