スイスのジュネーブ近郊の地下にある巨大な加速器LHC(大型ハドロン衝突型加速器)。山手線一周と同じくらいの加速リングでほぼ光速にした粒子同士を衝突させて、宇宙のごく初期の高温・高密度の状態をつくり出す。そこから、中條教授たちは、物質の成り立ちを解こうとしている。現在、自分たちで企画・開発した新たな検出器FoCalのLHCへの導入に取り組んでいるところだ。

クォークとグルーオンからなるプラズマをつくり出す

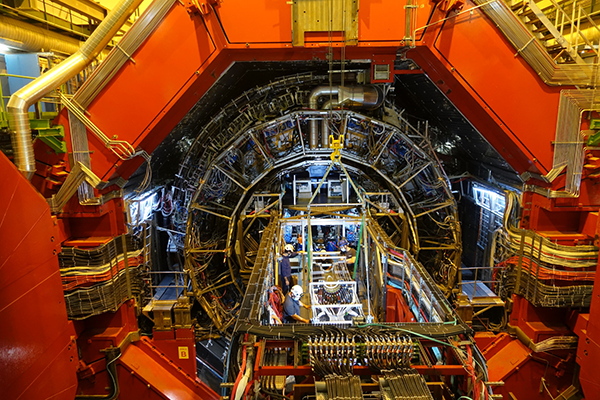

私たちは、鉛などの重い原子核同士を衝突させ、素粒子のクォークやグルーオンがバラバラに存在するクォーク・グルーオンプラズマ(QGP)をつくっています。そしてALICEという検出器(写真)の測定データを解析してQGPの性質を調べ、物質がどのように誕生し、その質量の起源が何かを追究しています。

ALICEの設計・製作にも当初から携わっていますが、新たに加わるFoCal検出器は衝突で生じる粒子のうち、超前方(原子核の進行方向)に飛来する粒子のエネルギーと種類を世界で初めて精密に測定することができます。LHCの他の検出器でこの領域の粒子を捉えられるものはありません。陽子同士の衝突を主とするLHCにおいて、ALICE実験は原子核の衝突に特化した唯一のものです。39カ国、164研究機関による国際共同実験で、日本からは筑波大学など6研究機関が参加しています。

写真:ALICEの外観(CERN提供)

衝突で生じるさまざまな粒子を精密測定して、QGPの性質を調べる

原子核は陽子と中性子からできており、陽子と中性子は3個のクォークから構成されています。そして、3個のクォークはグルーオンとよばれる力を媒介する粒子によって強く結び付けられています。これをクォークの閉じ込め構造といい、物質誕生の源です。

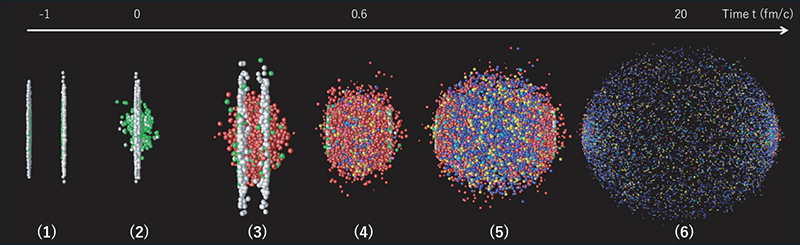

しかし、ビッグバンから10マイクロ秒後までは、クォークやグルーオンはバラバラの状態、つまりQGPとして存在していたのです。私たちは、ほぼ光速で鉛の原子核同士を衝突させ、ビッグバン直後の高温・高密度状態を再現し、QGPをつくり出しています(図)。衝突時には、陽子、中性子、パイ中間子、光子などさまざまな粒子やその束(ジェット)が生成されますが、それをALICEで捉えて、種類・個数・運動量・飛跡の角度などを測定します。そのデータを物理モデルと比較して、QGPのエネルギー密度や温度などを導き出し、そこからQGPの性質を精細に調べ、閉じ込め構造がどのように生じるのかを解き明かそうとしています。そして、今、QGPをさらに深く理解するために、新しい検出装置FoCalを提案・開発し、LHCへの導入をはかっています。

FoCalでカラーグラス凝縮を捉え、ALICE3で質量の起源に迫る

原子核の衝突でQGPが生成される直前の段階で、カラーグラス凝縮(CGC)が生じることが、理論的に予言されています。CGCは、グルーオンが雪崩のように大量に発生し、高密度に凝集した状態ですが、まだ誰も捉えたことはありません。発生したグルーオンで陽子、中性子の内部が埋め尽くされているようなイメージです。ここから衝突によってどのようにQGPが生成されるのかは、物質誕生の重要なファクターです。そこで、FoCalでグルーオンの密度を精密に測定し、CGCの存在の有無、さらにその性質を明らかにしようとしています。

FoCalの開発プロジェクトでは代表者を務め、装置の内容に関することはもちろんのこと、研究開発から製作に至るまでの予算確保にも力を注いできました。すでに設計は終えており、2028年に設置の予定です。生みの親の一人として、FoCalでの実験が楽しみです。

さて、その先に見据えているのが、ALICEに代わる高分解能なALICE3の構築です。これも私たちが主体となって進めて行ければと思っています。ALICE3で明らかにしたいのは物質の質量の起源です。2012年にLHCで発見されたヒッグス粒子はクォークなどの素粒子に質量を与えますが、3個のクォークの質量を足しても、陽子の質量の数パーセントにしかなりません。グルーオンは質量ゼロなので、残りはどこから来るのか…。第一候補は、南部陽一郎博士(2008年ノーベル物理学賞受賞)が提唱した「カイラル対称性の破れ」です。これを確かめるALICE3実験を、10年以内にはぜひ行いたいと思っています。

(図)クォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)を、原子核衝突で人工的に再現したイメージ

出典:Au + Au Collisions at BNL’s Relativistic Heavy Ion Collider(PHENIX/BNL、1999年)

シミュレーションデータ:K. Kinder-Geiger、R. Longacre

可視化:Ballard Andrews、Michael McGuigan、Gordon Smith

(1) 衝突前:光速近くまで加速された重い原子核が、平たく縮んだ形で近づいていく

(2) 初期衝突:量子色力学によれば、原子核同士の衝突でQGPができる前に、原子核の内部で「カラーグラス凝縮(CGC)」が生じることが予言されている。

(3) (4) QGP生成:高温・高密度の『火の玉』が誕生する(ビッグバン直後と同じ状態)

(5) 膨張・冷却:プラズマが膨張して温度が下がり、次第にクォーク同士が結びつき始める。

(6) ハドロン生成・拡散:クォークが再結合して陽子や中性子などのハドロンを形成し、それらが空間に飛び散っていく。

(取材日:2025年6月30日)